教員・研究室リスト

生体情報工学グループ(中村 亨 研究室)

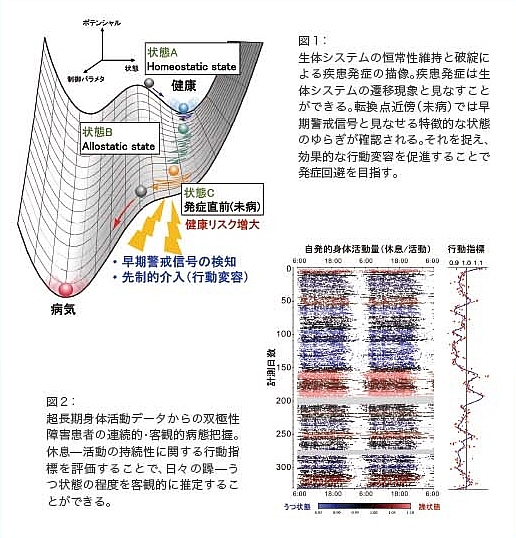

生体システムの恒常性維持という観点から「健康」という概念を捉えると、それは「生体がストレスなどの外的要因に対して、迅速かつ適切に反応・回復できる動的で安定した状態」とみなすことができます。また、疾患の発症過程は、生体システムがこのような健全な応答機能を失い、脆弱性が高まることで、別の新たな安定状態 (ただし、生体にとっては望ましくない状態) へと遷移する現象とみなすことができます (図1)。本研究室では、ウェアラブルデバイスをはじめとするIoT (Internet of Things) デバイスなどを活用し、リアルワールドにおける行動、心理、生理データなどの多次元生体情報 (心拍数、活動、発話、気分・症状など) を経時的・連続的に計測・解析し、生体システムの恒常性維持という視点から、疾患状態の把握や発症リスク、好不調状態の客観的な評価技術の開発を進めています (図2)。さらに、日常生活下での状態把握を基に、健康リスクの低減やウェルビーイングの向上を目指した行動変容手法の開発にも取り組んでいます。

- 主な担当講義・演習等:システム生物学、サイバネティクス、生物工学演習D

生体物理データ科学グループ(清野 健 研究室)

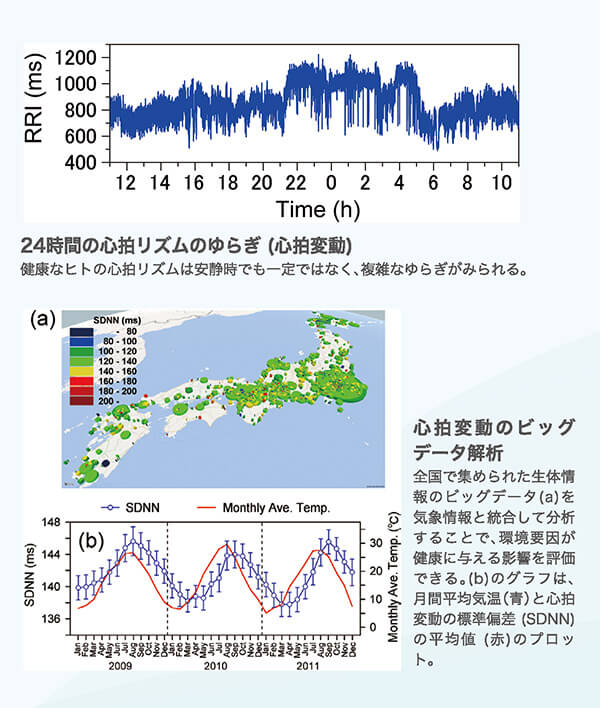

私たちの体の中では様々な器官が互いに連携しながら生命が維持されており、その様相は非常に複雑です。数理科学の分野では、システム内の多数の構成要素が相互作用することで発生するゆらぎは複雑系ゆらぎと呼ばれ、その基本特性が研究されてきました。私たちの研究室では、生体信号について複雑系ゆらぎとの類似性に注目した研究に取り組んでいます。例えば、健康なヒトの心拍リズムは安静時でも一定ではなく、拍動間隔が不規則的に変化する複雑系ゆらぎとしての特徴がみられます。その特徴は病気により失われ、健康でない状態の方が単調なリズムになる傾向があります。このような生体ゆらぎの特性が健康と密接に関係することから、私たちは生体信号の構造を読み解き、生体機能の評価や病気の診断に役立てる技術を開発しています。また、健康関連のビッグデータやウェアラブルデバイスを用いて計測される生体情報を医療や健康管理に役立てる研究にも取り組んでいます。

- 主な担当講義・演習等:生物物理学A、生物物理学B

- http://kiyono-lab.bpe.es.osaka-u.ac.jp

バイオイメージンググループ(大城 理 研究室)

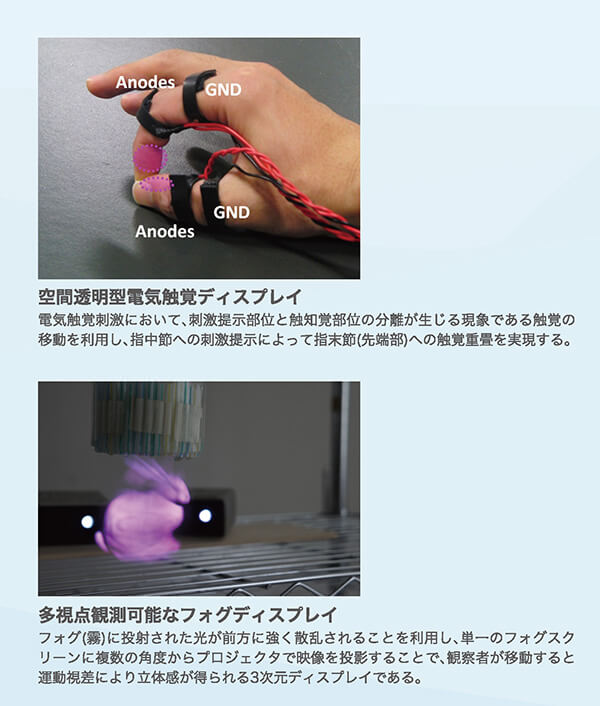

大城研究室では、計測技術、コンピュータグラフィックス/バーチャルリアリティ(CG/VR)技術、ユビキタス/通信技術を基盤技術として、生体の様々な情報をミクロからマクロまで、さらには、形態から機能まで提示する研究を行っています。例えば、生体構造をCG技術と様々なディスプレイを用いて3次元可視化を行っていますが、マルチモーダルな映像情報をフュージョンするだけでなく、生体構造を物理現象に基づいてモデリングしたり、その状態を数学的に解析しています。また、VR技術を駆使して臓器や組織の変形や血液の流れ等を可触化していますが、触覚に訴える触感システムの構築を行うだけでなく、粘弾性/流体/熱力学に基づく連立運動方程式をGPGPU(グラフィックユニットによる汎目的計算)等でリアルタイムで演算することで生体の振る舞いをよりリアルに実現しています。さらに、このような情報を共有する研究も行っています。このように大城研究室では、生体を数学・物理学によって計算機が取り扱うことができる情報に変換し、様々なシステムを用いて提示しています。

- 主な担当講義・演習等:信号解析論、医用画像論、生体情報処理論

- http://oshiro.bpe.es.osaka-u.ac.jp/

生体機能分子計測グループ(石島 秋彦 研究室)

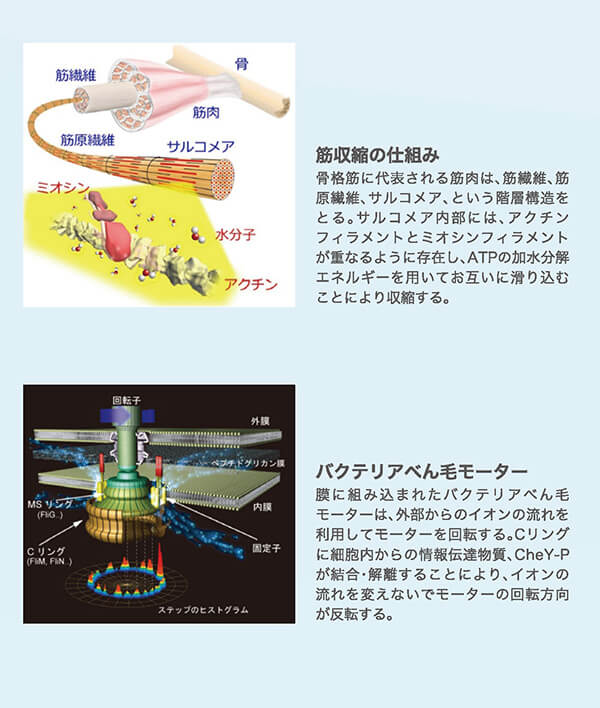

生体内では、ナノスケールの生体分子である、タンパク質などが運動、情報伝達などの様々な機能を担っています。下等な生物と思われる大腸菌などのバクテリアにおいても、わずか1マイクロメートルの単細胞で、外界の環境を認識する、情報を処理する、その情報を元に回転運動装置であるべん毛モーターの回転方向をコントロールし望ましい環境に進んでいくという、人工機械にはまねのできない機能を備えています。しかし、どのようにして生体分子がこのような機能を実現しているかはまだよくわかっていません。当研究室ではこのナノスケールの生体分子の動作原理を解明するために、ナノメートル、ピコニュートンオーダーで生体分子の運動を生きたまま計測するために、光学顕微鏡を基本とした1分子計測、1分子イメージング装置の開発を行っています。これらの計測装置を用いて、アクトミオシンモーター、バクテリアべん毛モーターなどの運動タンパクの動作原理や、細胞の情報伝達機構の解明を目指しています。

- 主な担当講義・演習等:生物基礎物理学、細胞工学

- https://www.fbs.osaka-u.ac.jp/labs/ishijima/

脳工学グループ(鈴木 基高 研究室)

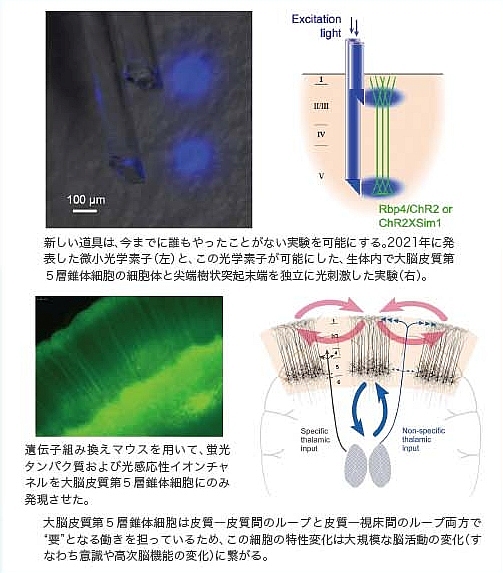

脳は極めて美しく、かつ複雑な構造を持ち、未だ多くの謎に満ちた臓器です。近年目覚ましい発展を遂げた人工知能の基本技術は、数十年前に大脳皮質で発見された階雇構造が基になっていますが、脳には最先端の人工知能も敵わない、素晴らしい機能がまだまだたくさんあります。我々のグループは特に、神経細胞が持つ樹状突起という微小組織とその中で起こっている精緻なプロセスに着目しており、樹状突起の特性が大脳皮質や視床などを含めた脳神経ネットワークにおける情報統合の鍵を握っているという仮説を提唱しました。世界最先端の技術や独自に開発した技術を組み合わせ、細胞・分子レベルのメカニズムが意識や行動といった個体レベルで見られる現象とどう結びついているのかを解き明かしたいと考えています。困難な問題に対しては、全く新しい仮説や技術がブレークスルーに繋がることがあります。斬新なアイディアや新技術・独自技術を恐れることなく積極的に取り入れ、脳の難問に果敢に挑戦する気概ある学生・研究者の参加を歓迎します。

- 主な担当講義・演習等:ブレインサイエンス入門、システム生理学

- https://www.fbs.osaka-u.ac.jp/ja/research_group/detail/56

知覚・認知神経科学グループ(西本 伸志 研究室)

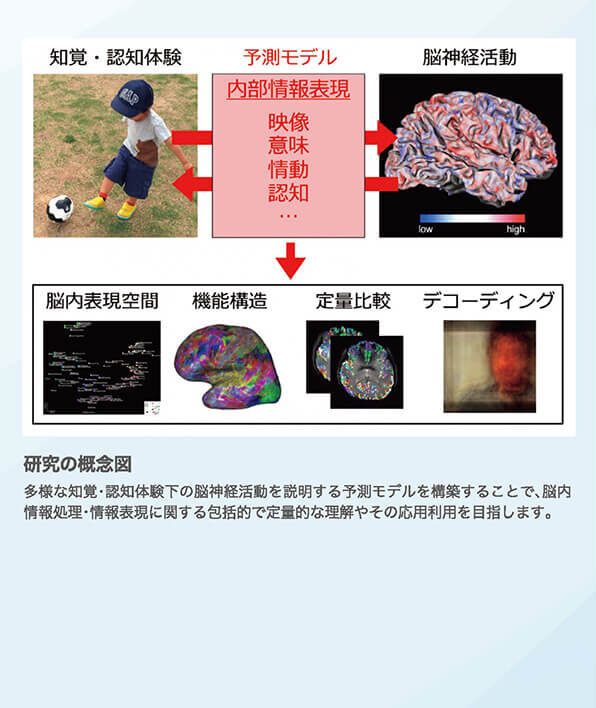

私たちの普段の生活は、視聴覚を代表とする感覚入力から現状を把握し、文脈や過去の記憶等を踏まえた判断を行い、適切な行動を生み出す高度な脳機能によって成立しています。当研究室では、このような多様で複雑な知覚と認知を支える脳機能を研究しています。より具体的には、様々な知覚・認知体験下における脳神経活動(fMRI/電位記録等)を説明する数理的な予測モデルの構築を通じ、脳内情報表現の定量的な理解を目指しています。特に私たちの日常的な知覚と認知を司る感覚・意味・情動・認知等の多様な情報を用いたモデル構築を行うことで、脳内における表現空間やその機能構造の定量、更にはそれらを認知条件や個人間で比較する枠組み等の開発を行います。また予測モデルの応用により、脳情報デコーディングやそれを介した情報伝達のための数理基盤開発を目指しています。このような研究には、脳神経科学から心理学、機械学習等の様々な分野の学際融合が必要です。複雑ながら身近な脳の定量的な理解とその応用に興味のある方の参加をお待ちしています。

- 主な担当講義・演習等:生物情報論、生体計測学、電子回路基礎

- https://www.fbs.osaka-u.ac.jp/ja/research_group/detail/25

ユビキチン生物学グループ(池田 史代 研究室)

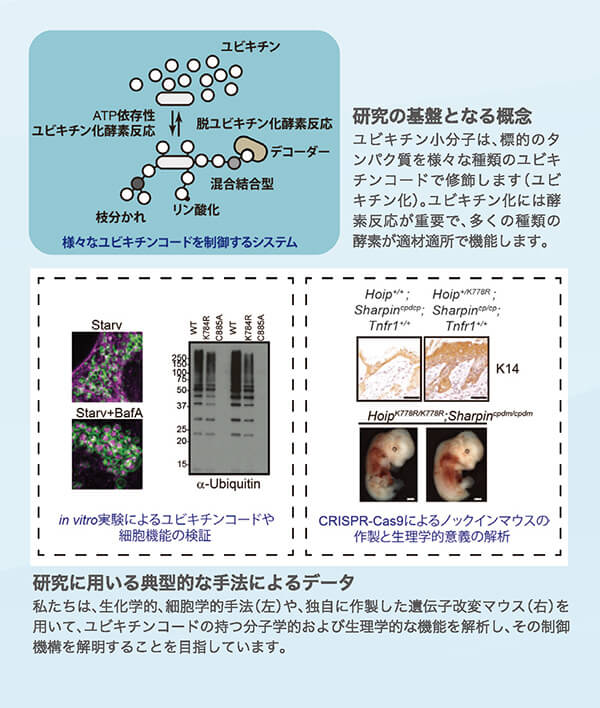

細胞内においてユビキチン分子が標的タンパク質を分解誘導するという機能の発見は、2004年のノーベル賞の対象となりました。近年では、このユビキチン分子が興味深い生化学的特徴を持つことが解明されており、「ユビキチンの分解ではない機能(非分解系ユビキチンシグナル)」にも注目が集まっています。この非分解系ユビキチンシグナルは、分解系ユビキチンシグナルと共に、私たちの生体内で、まさに様々な機能を操っています。しかしながら、その分子学的な制御機構は非常に複雑で、未解明の部分が多く残されています。私たちは、生化学、分子生物学、細胞生物学などの手法や独自に作製した遺伝子改変マウスを用いた、細胞ストレス応答の分子学的な制御機構の解明を目標としています。究極的には、ユビキチンが関与するとされる神経変性疾患(アルツハイマー病など)、炎症、自己免疫疾患や癌の病態メカニズム解明に貢献したいと考えています。また、私たちの研究チームは国内外の多くの研究者と研究を進め、国際的な共同研究も継続的に行っています。

- 主な担当講義・演習等:分子細胞生物学B、神経生物学

- https://www.fbs.osaka-u.ac.jp/ja/research_group/detail/52

心生物学グループ(八木 健 研究室)

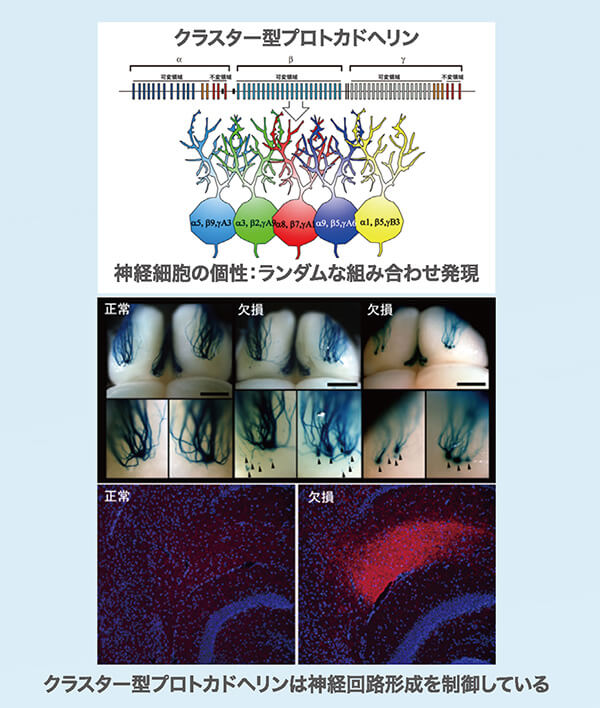

私たちは、脳に記憶や意識、心がもたらされる生物学的基盤を明らかにしたいと考えています。脳では、神経細胞が個性的に、様々な神経細胞集団として協調して活動し、神経細胞の数は有限ながら、限りない数の情報を処理し記憶します。また、神経活動を統合することにより意識や心がもたらされると考えられています。この様な仕組みの基盤には、脳にある複雑な神経ネットワークが関係しています。私たちは、これまでにクラスター型プロトカドヘリン遺伝子群を発見し、ランダムな組み合わせ発現による神経細胞の個性化、神経回路形成、機能的な神経活動制御に関わることを明らかにしてきました。研究室では、マウス個体を用いた遺伝子工学、発生工学、光遺伝学、分子生物学、タンパク質化学、細胞生物学、イメージング、組織科学、電気生理学、行動学の解析により、遺伝子の多様性と発現による複雑な神経ネットワーク形成メカニズム、脳機能の動作原理の解明にアプローチしています。

- 主な担当講義・演習等:脳科学入門、システム生理学

- https://www.fbs.osaka-u.ac.jp/labs/yagi/index.htm

教員リスト